MEMBRES FONDATEURS

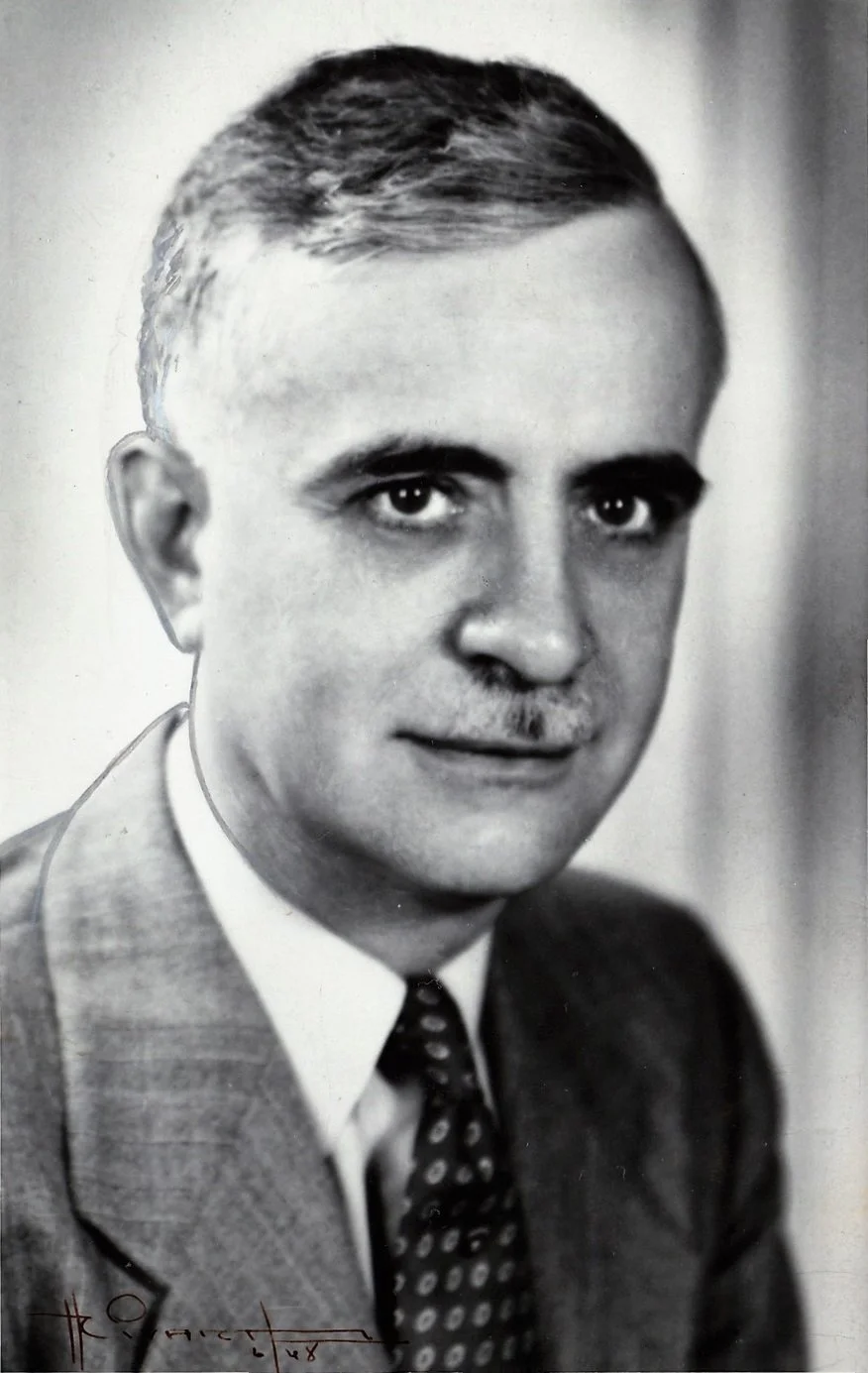

Marius Barbeau

Victor Barbeau

Roger Brien

Robert Charbonneau

Robert Choquette

Marie-Claire Daveluy

Guy Frégault

Portrait en noir et blanc d'un homme habillé en costume, regardant vers l'objectif, avec les mains croisées.

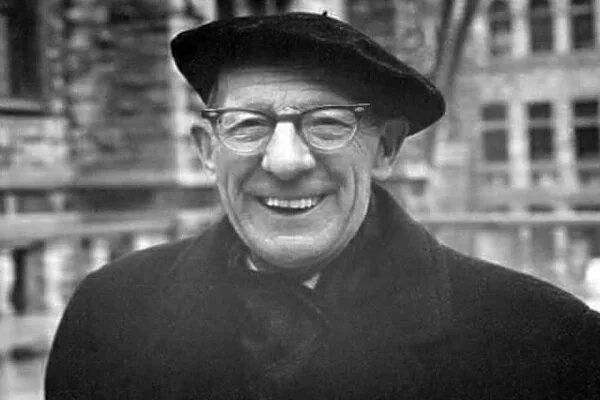

Alain Grandbois

Lionel Groulx

François Hertel

Louis Lachance

Gustave Lamarche

Rina Lasnier

Philippe Panneton Ringuet

Robert Rumilly

-

Né à Sainte-Marie-de-Beauce en 1883, Marius Barbeau est le premier grand folkloriste canadien. À la suite d’une licence en droit à l’Université Laval, il a obtenu la bourse Rhodes (1907-1910), qui lui a permis d’étudier les sciences et l’ethnographie au collège Oriel d’Oxford. Il a poursuivi sa formation à la Sorbonne en anthropologie. De 1915 à 1948, il a été ethnographe au Musée national d’Ottawa ainsi que professeur invité à l’Université Laval et à l’Université d’Ottawa. Rédacteur-adjoint de la revue The Journal of American Folk-Lore, il a participé à plusieurs publications, dont Bulletin du parler français, Canada, La Revue canadienne, La Revue populaire, Scientific American, Le Canada français, Culture et La Revue de l’Université d’Ottawa.

En 1937, il est devenu président de la Société canadienne de musique folklorique, ainsi que président du Comité consultatif national pour la protection de la faune au Canada. Membre de la Société royale du Canada, de l’American Folk-Lore Society, de la Canadian Authors Association et de la Washington Academy of Sciences, il a été également impliqué dans la création de la Société historique du Canada.

Spécialiste de l’ethnologie autochtone et des traditions du Canada français, il a produit une quantité considérable d’ouvrages, qui compte tant des études majeures que des recueils de contes pour enfants ou de chansons populaires. Il a mérité le prix David en 1925, en 1929 et en 1945, un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal en 1938, la médaille Parizeau de l’ACFAS en 1946 et le National Award, volet musique, de l’Université de l’Alberta en 1965. Il est décédé à Montréal en 1969. En 1985, la plus haute montagne de l’Arctique a été nommée Barbeau Peak en son honneur. La médaille Marius-Barbeau, récompensant les études sur le folklore, a été créée la même année.

On trouve aujourd’hui les archives monumentales du folkloriste – qui contiennent notamment treize mille textes originaux de chansons et trois mille chants amérindiens retranscrits selon sa propre méthode de notation syllabique – à la salle Marius-Barbeau du Centre canadien d’études sur la culture traditionnelle.

-

Professeur, journaliste et essayiste, Victor Barbeau a contribué, par son œuvre et ses activités, à l’essor de la vie culturelle du Québec, ainsi qu’à la défense et à la promotion de la langue française.

Né en 1896 à Montréal, il a fait ses études au collège Sainte-Marie, à l’Université Laval et à l’Université de Paris. Diplômé en philosophie, il a enseigné les lettres à l’École des hautes études commerciales de Montréal, de 1925 à 1963. Son talent de critique a été révélé par la publication de chroniques politiques et littéraires dans Les Cahiers de Turc, en 1921-1922 et en 1926-1927, dont il a été l’unique rédacteur. Collaborateur de plusieurs périodiques (Le Devoir, Le Nationaliste, La Presse, La Patrie, Le Canada), il a également dirigé L’Économiste et a fondé, en 1946, la revue Liaison.

Au début des années quarante, il a enseigné le corporatisme à l’Université Laval et la littérature contemporaine à l’Université McGill. Cofondateur de la Société des écrivains canadiens, il en a assumé la présidence de 1937 à 1944. Il a également participé à la création de l’Alliance des coopératives de consommation en 1938. Membre du Conseil international de la langue française et officier de l’Ordre du Canada, il a présidé le PEN Club de Montréal de 1939 à 1944. En 1941, le prix David lui a été décerné. Il a reçu par la suite le prix Duvernay en 1959 et le prix France-Québec en 1978.

Les universités Laval, de Montréal et d’Aix-Marseille lui ont conféré le grade de docteur honoris causa. Victor Barbeau est décédé en 1994, cinquante ans après avoir réuni autour de lui une quinzaine d’intellectuels de toutes disciplines pour fonder l’Académie canadienne-française. Premier président de l’Académie, il a occupé cette fonction jusqu’en 1947, puis de 1953 à 1974.

-

Né à Montréal en 1910, Roger Brien a fait ses études classiques au collège Sainte-Marie et au collège séraphique de Trois-Rivières de 1923 à 1930.

Après un bref passage au noviciat des Franciscains, il a entrepris des études littéraires à la Sorbonne à Paris, puis a séjourné pendant deux ans au noviciat de la congrégation des pères Sainte-Croix. Il a obtenu en 1942 un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal. Collaborateur des périodiques La Revue franciscaine, Bien public, Canada et L’Action nationale, il a fondé et dirigé pendant plusieurs années la revue Marie.

Poète au lyrisme d’inspiration romantique, il a publié plusieurs recueils et prononcé des conférences sur la spiritualité. Membre fondateur de l’Académie canadienne-française, il était également membre de la Société des écrivains canadiens. Il a mérité le prix de la langue française de l’Académie française en 1960. Roger Brien est décédé en 1999.

-

Romancier, essayiste et poète, Robert Charbonneau est né à Montréal en 1911. Après des études classiques au collège Sainte-Marie, il a étudié le journalisme à la faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal. Il a obtenu son diplôme en 1934, année où il a fondé, avec Paul Beaubien, la revue La Relève. Jusqu’en 1948, il a assuré la direction de la revue qui est devenue, en 1941, La Nouvelle Relève. Journaliste, il a travaillé également au Canada, à La Patrie et au Droit. Il a collaboré à plusieurs publications : Culture, Notre Temps, L’Action nationale et Le Devoir. En 1940, il a fondé les Éditions de l’Arbre avec Claude Hurtubise. La maison, que les deux hommes ont dirigée jusqu’à sa fermeture en 1948, a publié près de deux cents titres et connu un rayonnement international. Président de la Société des éditeurs de 1945 à 1949, Robert Charbonneau a repris en 1949 sa carrière de journaliste et a occupé la fonction d’adjoint au directeur de l’information à La Presse. Il est ensuite entré à Radio-Canada, où il est devenu directeur de La Semaine et où il a créé, en 1955, le Service des textes. En 1966, il est devenu président de la Société des écrivains.

Robert Charbonneau a obtenu maintes distinctions : en 1942, on a décerné au romancier le prix Athanase-David pour Ils posséderont la terre, il a reçu le prix Duvernay en 1946, puis la médaille Chauveau de la Société royale du Canada en 1965. Robert Charbonneau est décédé à Saint-Jovite en 1967.

-

Romancier, dramaturge et poète – d’ailleurs proclamé « Prince des poètes » par la Société des poètes canadiens-français, Robert Choquette est né en 1905 à Manchester aux États-Unis. Sa famille, d’origine canadienne-française, s’est installée à Montréal en 1914. Après des études aux collèges Notre-Dame, Saint-Laurent et Loyola, Robert Choquette est devenu journaliste à La Revue moderne. Il a dirigé la publication à partir de 1928 et occupé le poste de secrétaire bibliothécaire à l’École des beaux-arts de Montréal ainsi qu’à l’Association des auteurs canadiens.

Sa carrière de poète s’est amorcée en 1925 avec la publication de À travers les vents. Ce premier recueil de poésie lui a valu le prix David, honneur qu’il remportera également en 1932 pour Metropolitan Museum et en 1956 pour Suite marine. Robert Choquette est l’un des pionniers de l’écriture radiophonique et télévisuelle au Québec. À partir de 1932, il a écrit plus de cinq mille émissions de radioromans (Le curé du village, Métropole, etc.). Auteur d’une quinzaine de téléthéâtres, il a aussi créé de populaires feuilletons télévisuels, dont La pension Velder est le plus célèbre.

Parallèlement à ses activités de journaliste et d’écrivain, Robert Choquette a poursuivi une carrière de diplomate. À partir de 1963, il est devenu commissaire associé de la Commission du centenaire canadien, puis consul général du Canada à Bordeaux et ambassadeur du Canada en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Membre de plusieurs sociétés littéraires, il a été président de la Société des écrivains canadiens de 1971 à 1973 et président de l’Académie canadienne-française de 1974 à 1980. Il a mérité les titres de compagnon de l’Ordre du Canada et de grand officier de l’Ordre national du Québec. En 1930, il a aussi été lauréat du prix Lord-Willingdon, qui deviendra par la suite le prix du Gouverneur général. Il a reçu le prix de poésie de l’Académie française et le prix Duvernay en 1954. En 1956, le prix Edgar-Poe lui a été attribué. Son œuvre poétique a été récompensée en 1962 par le Prix international des Amitiés françaises. En 1972, un doctorat honoris causa lui a été décerné par l’Université de Sherbrooke. Robert Choquette est décédé à Montréal en 1991.

-

Née en 1880 à Montréal, Marie-Claire Daveluy est une pionnière de la bibliothéconomie. Elle a amorcé sa carrière vers 1917 et a commencé à rédiger ses Instructions pour la rédaction des catalogues de bibliothèque, ouvrage édité par Fides en 1952. Elle s’est ensuite inscrite aux cours de bibliothécaire à l’Université McGill et a obtenu un diplôme en 1920. Nommée bibliothécaire adjointe à la bibliothèque de Montréal, elle a occupé ce poste jusqu’en 1944, année de sa retraite.

De 1943 à 1948, elle a écrit des sketches historiques pour la radio de Radio-Canada et a publié plusieurs études sur l’histoire ou la littérature dans La Bonne Parole, L’Action française, La Revue nationale, L’Oiseau bleu et la Revue d’histoire de l’Amérique française. Elle s’est impliquée dans la création de l’École des bibliothécaires de l’Université de Montréal en 1937, aujourd’hui nommée l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, ainsi que dans la fondation de l’Association canadienne des bibliothécaires de langue française en 1943.

Elle a été la première femme à faire partie de la Société historique de Montréal en 1917 et la première écrivaine québécoise à produire des œuvres destinées entièrement à la jeunesse. Les aventures de Perrine et Charlot, dont le premier épisode est paru en 1923, ont obtenu le prix David en 1924. En 1934, Marie-Claire Daveluy a reçu le prix de l’Académie française pour son ouvrage historique Jeanne-Mance, 1606-1677. On lui a décerné en 1958 la médaille de la Société historique de Montréal ainsi qu’un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal. Marie-Claire Daveluy est décédée en 1968.

-

Né à Berthier-en-Haut en 1896, Léo-Paul Desrosiers a fait ses études classiques au séminaire de Joliette. Il a poursuivi sa formation en droit à l’Université de Montréal et, à cette période, a été fortement influencé par le nationalisme de Lionel Groulx. Collaborateur du Canada, de L’Action canadienne-française et du Devoir, puis courriériste parlementaire à Ottawa, il est devenu vers 1920 chef adjoint des journaux français de la Chambre des communes.

En 1929, il a été nommé conservateur de la Bibliothèque municipale de Montréal et a grandement contribué au développement de l’établissement. Il a dirigé par la suite l’École des bibliothécaires et a collaboré à la revue Notre Temps. Il s’est entièrement consacré à l’écriture à partir de 1953.

Parmi ses œuvres à caractère historique, son roman Les engagés du Grand Portage, publié chez Gallimard en 1938 et couronné du prix Athanase-David, demeure un classique québécois. En plus d’être membre fondateur de l’Académie canadienne-française, il a fait partie de la Société des Dix et de la Société royale du Canada. D’abord lauréat du prix d’Action intellectuelle en 1923, il a reçu le prix de l’Académie française pour Nord-Sud en 1931, le prix de la province de Québec en 1939, le prix Duvernay en 1951 ainsi que la médaille Lorne-Pierce en 1963 pour l’ensemble de son œuvre. Léo-Paul Desrosiers est décédé à Montréal en 1967.

-

Né en 1918 à Montréal, Guy Frégault a fait ses études classiques aux collèges Saint-Laurent et Jean-de-Brébeuf, puis il a fait une licence ès lettres à l’Université de Montréal avant de poursuivre ses études à l’Université Loyola de Chicago, où il a obtenu un doctorat en histoire en 1949. Il a enseigné par la suite à l’Université de Montréal et à l’Université d’Ottawa. Il a occupé successivement les fonctions de directeur de l’Institut d’histoire, de directeur du département d’histoire de l’Université d’Ottawa et de ministre adjoint des Affaires culturelles du Québec, poste qu’il a détenu de 1961 à 1966 et de 1970 à 1975. Spécialiste de l’histoire de la Nouvelle-France et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer, il a été récipiendaire en 1944 du prix Duvernay, puis en 1969 des prix David et France-Québec. Guy Frégault est décédé en 1977.

-

Figurant parmi les premiers poètes modernes du Québec, Alain Grandbois est aussi nouvelliste, mémorialiste et essayiste. Né à Saint-Casimir-de-Portneuf en 1900, il a fait ses études classiques au collège de Montréal, au séminaire de Québec, puis à l’Université Saint-Dunstan (Île-du-Prince-Édouard) et à l’Université Laval. Détenteur d’une licence en droit, il s’est établi à Paris, où il a suivi des cours de droit, de sciences politiques, d’art et de littérature. De 1918 à 1938, il a fait de nombreux voyages, puis est rentré au Québec devant l’imminence de la Deuxième Guerre mondiale. Installé à Montréal, il a travaillé comme bibliographe à la bibliothèque Saint-Sulpice. Il a collaboré à de nombreuses revues dont Amérique française, Poésie 46, Liaison, Liberté, La nouvelle revue canadienne et il a animé, de 1950 à 1952, une émission sur la littérature canadienne-française à Radio-Canada. Dans les années soixante, il a publié dans Le Petit Journal plus d’une quarantaine de profils d’écrivains sous le titre de « Prosateurs et poètes du Canada ». La publication des Îles de la nuit, en 1944, a constitué un point tournant dans la littérature québécoise.

Alain Grandbois a reçu la médaille d’or de l’Académie canadienne-française en 1968 pour l’ensemble de son œuvre. Le prix David lui a été décerné à trois reprises, en 1941, en 1947 et en 1970. Il a également été récipiendaire du prix Duvernay en 1950, de la médaille Lorne-Pierce en 1954, du prix France-Canada en 1963 et du prix Molson en 1963. L’Université Laval et l’Université d’Ottawa lui ont remis, respectivement en 1967 et 1972, un doctorat honorifique. Alain Grandbois est décédé en 1975.

-

Né à Vaudreuil en 1878, Lionel Groulx a fait ses études au séminaire de Sainte-Thérèse-de-Blainville, puis au Grand Séminaire de Montréal. Ordonné prêtre en 1903, il a poursuivi sa formation en Europe de 1907 à 1909 : il a fait des études de philosophie et de théologie à l’Université de la Minerve à Rome, puis des études littéraires à l’Université de Fribourg. Il a enseigné au collège de Valleyfield avant d’être nommé, en 1915, professeur d’histoire du Canada à l’Université de Montréal. Il a alors dirigé la première chaire d’histoire du Canada, et ce, jusqu’en 1949. Il a fait plusieurs voyages qui lui ont permis notamment de travailler aux archives de Londres et de Paris en 1921 et 1922, et de prononcer, à titre de délégué de l’Université de Montréal, nombre de conférences sur l’histoire du Canada aux universités de Paris, de Lille et de Lyon.

Historien, maître à penser de la question nationale, militant et écrivain, il a participé à plusieurs périodiques et dirigé, de 1920 à 1928, L’Action française. En 1946, il a fondé l’Institut d’histoire de l’Amérique française et, en 1947, La Revue d’histoire de l’Amérique française.

Lionel Groulx a mérité de nombreux honneurs. Détenteur de quatre doctorats honorifiques (Ottawa, Laval, Montréal, Saint-John’s), il a été récipiendaire du prix de l’Académie française en 1931, de la médaille de la Société historique de Montréal en 1933 et de la médaille Tyrell en 1948, du prix Duvernay en 1952, de l’insigne de l’Ordre de la fidélité française en 1953, du prix du Grand Jury des lettres en 1963 et de la médaille Léo-Parizeau en 1963. Il a été nommé membre de la Société royale du Canada (dont il s’est retiré en 1952), de la Société historique du Canada et de la Société Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke. À sa mort, en 1967, une journée de deuil officiel a été décrétée par la province de Québec et il a eu des obsèques d’État.

-

François Hertel, pseudonyme de Rodolphe Dubé, est né à Rivière-Ouelle en 1905. Il a fait son noviciat et son juvénat chez les jésuites. Doctorant en philosophie et en théologie, il est devenu professeur de lettres, de philosophie et d’histoire. Collaborateur de plusieurs périodiques culturels, il a participé également à l’élaboration de l’Encyclopédie Grolier. En 1946, environ sept ans après avoir été ordonné prêtre, il a quitté les jésuites. Il a demandé sa laïcisation l’année suivante, rêvant de fonder une université libre. En 1949, il s’est installé à Paris où il a fondé la revue d’art Rythmes et couleurs ainsi que les Éditions de la Diaspora française. Conférencier, il a visité près de six cents villes pour ensuite revenir à Montréal, où il est décédé en 1985.

Tout au cours de sa carrière, François Hertel a rédigé des articles pour de nombreux périodiques, dont Amérique française, Le Nouvelliste, Le Petit Journal, Le Soleil, L’information médicale, Les Cahiers fraternalistes et Temps des hommes. Poète, romancier, essayiste et philosophe, cet intellectuel accompli compte à son actif plus de quarante ouvrages. Il était membre du Cercle Ernest Renan à Paris.

-

Philosophe et enseignant, Louis Lachance est né à Saint-Joachim-de-Montmorency en 1899. Avant de faire son entrée chez les dominicains de Saint-Hyacinthe, il a étudié au petit séminaire de Québec. Après avoir complété sa formation à Ottawa, il a enseigné dans cette ville. De 1929 à 1931, il a fait un séjour d’études à Rome, où il est retourné en 1936 afin d’enseigner à l’Université Angelicum. En raison de la Deuxième Guerre mondiale, il a toutefois dû revenir au Canada. En 1943, il est devenu professeur de philosophie à l’Université de Montréal.

Louis Lachance est reconnu pour ses réflexions rationalistes sur le nationalisme, développées dans Nationalisme et religion. Ses ouvrages Philosophie du langage et Le droit et les droits de l’homme témoignent également de la grande acuité intellectuelle de ce penseur et philosophe. Il est décédé en 1963 à Montréal.

-

Né à Montréal en 1895, Gustave Lamarche est entré chez les clercs de Saint-Viateur dès 1913, ce qui lui a permis de poursuivre ses études en Europe où il a obtenu une licence ès lettres de l’Université de Paris en 1926, ainsi qu’une licence en sciences politiques, économiques et sociales de l’École des sciences politiques de Louvain en 1927. De retour au Québec, il a enseigné les humanités classiques au collège Bourget.

Poète et essayiste, il s’est rapidement révélé un ardent promoteur du théâtre québécois. Il a créé une Ligue de théâtre québécois et une Corporation d’art dramatique. Il a écrit trente-quatre pièces, fresques à grand déploiement et d’inspiration biblique qu’il a lui-même mis en scène. Introduisant dans ses pièces la danse, la musique, le cinéma et les chœurs, il a contribué à donner des lettres de noblesse à un art jusqu’alors peu développé au Québec. À partir de 1947, il s’est consacré entièrement à l’écriture. Il a collaboré aux périodiques Le Devoir, l’Action nationale, L’Ordre et Notre temps. Il a par ailleurs fondé et dirigé les Carnets viatoriens, Les Cahiers de Nouvelle-France et Nation nouvelle. Passionné des questions nationales et culturelles, il est présenté comme l’un des instigateurs de l’idée d’indépendance du Québec.

Gustave Lamarche a reçu en 1980 le prix Maximilien-Boucher pour l’ensemble de son œuvre. Il était membre de l’Académie de Bourges ainsi que de l’Union des écrivains québécois. Il est décédé en 1987.

-

Rina Lasnier est née à Saint-Grégoire-d’Iberville en 1915. Elle a fait ses études au collège Marguerite-Bourgeoys, au Palace Gate (Exeter, Angleterre) et à l’Université de Montréal. Diplômée en littérature française en 1931, en littérature anglaise en 1932 et en bibliothéconomie en 1940, elle est devenue journaliste à l’hebdomadaire Le Richelieu, où elle a dirigé une section pendant sept ans. Elle a collaboré, entre autres périodiques, aux Carnets viatoriens, fondés par Gustave Lamarche.

Élaborant une œuvre au lyrisme spirituel, elle fait partie, avec Hector de Saint-Denys Garneau et Alain Grandbois, de la génération-phare des « grands aînés » de la poésie québécoise. Elle a signé plus de trente titres, dont des pièces de théâtre, des biographies, des essais et des contes. Membre fondatrice de l’Académie canadienne-française et du Conseil des arts de la province de Québec, elle a également été membre de la Société royale du Canada et membre d’honneur de l’Union des écrivains québécois.

Pour la qualité de son œuvre et son implication culturelle, elle a reçu des distinctions prestigieuses tout au long de sa carrière. On lui a décerné le prix David en 1943 et en 1974. Elle a reçu le prix Duvernay en 1957, le prix Mgr-Camille-Roy en 1964, le prix Molson en 1971, le prix A.-J.-Smith de l’Université du Michigan en 1972, la médaille Lorne-Pierce de la Société royale du Canada en 1974, le prix France-Canada 1973-1974 et le prix Edgar-Poe en 1979. En 1977, l’Université de Montréal et l’Institut Gracian lui ont décerné un doctorat. L’année suivante, elle a reçu la médaille commémorative de la Reine. Rina Lasnier est décédée en 1997 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

-

Romancier et essayiste, Philippe Panneton, qui a pris le pseudonyme de Ringuet, est né à Trois-Rivières en 1895. Il a fait des études classiques au séminaire de Joliette, au séminaire de Trois-Rivières et au collège Sainte-Marie avant de se diriger en médecine à Québec, puis à Montréal. Détenteur d’une licence en 1920, il a séjourné en Europe de 1920 à 1922, afin de se spécialiser en oto-rhino-laryngologie. Il a pratiqué la médecine à Montréal et à Joliette jusqu’en 1940, tout en donnant des cours à la faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est devenu professeur titulaire en 1945. Par la suite, il a cumulé des fonctions administratives et diplomatiques : il a été envoyé en mission culturelle au Brésil en 1946, a été délégué de l’Académie canadienne-française à Paris en 1952 et ambassadeur du Canada au Portugal de 1956 jusqu’à sa mort, en 1960.

Trente arpents, son premier roman paru en 1938, lui a valu plusieurs prix : le prix du Gouverneur général, la prix de l’Académie française, le prix des Vikings et le prix de la province de Québec. Philippe Panneton a obtenu plusieurs autres distinctions après ce premier succès : l’Université Laval lui a décerné un doctorat honoris causa en 1952, il a été une seconde fois récipiendaire du prix de l’Académie française en 1953, le prix Duvernay lui a été remis en 1955 et l’Université de Montréal lui a conféré le titre de professeur émérite en 1957. Membre fondateur de l’Académie canadienne-française, il en a été le président, à la suite de Victor Barbeau, de 1947 à 1953.

-

Historien et polémiste, Robert Rumilly est né en 1897 à Fort-de-France, à la Martinique. Il a passé son enfance en Indochine, puis a amorcé ses études aux lycées Buffon et Louis-le-Grand. Après deux baccalauréats (en lettres et en sciences), il s’est enrôlé et a fait la guerre de 1914-1918. À son retour, il a travaillé dans le milieu de l’imprimerie.

Il a immigré au Canada en 1928. Dès lors, il a enseigné la littérature française à l’Université McGill et a collaboré à de nombreuses publications, comme La Petite Revue, La Revue moderne, Le Petit Journal, Le Canada et Le Soleil. Il a donné de nombreux ouvrages à caractère historique, dont le plus marquant reste son Histoire de la province de Québec, qui compte quarante et un volumes. Il a reçu le prix Duvernay en 1967. Il est décédé en 1983.